Continua la serie di contributi sul tema dell'infanzia legati alla XIII edizione di Torino spiritualità (21-25 settembre 2017). Qui il programma. Pubblichiamo oggi il testo dello spettacolo «Piccola liturgia Errante» dell'Atelier dell'errore, previsto domani domenica 24 settembre al Teatro Gobetti alle ore 15.30.

1 - Nicolas e la Remora ADE

Nicolas il primo giorno d’atelier si è presentato con una felpa giallo canarino, inserti bianchi e alcune di quelle scritte che reclamizzano qualche generica spiaggia perlopiù immaginaria, o roba simile.

Pantaloni cotone marrone medio, scarpe da ginnastica tipo Decathlon. Un ragazzino apparentemente come tanti: papà camionista, mamma che fa le pulizie.

Ve lo presento così, in un’istantanea da telefonino, non perché io faccia caso a come si vestano i miei in atelier. Semplicemente perché per tutti e tre gli anni, lui in atelier si è sempre presentato così.

Anche il giorno del nostro addio, era vestito uguale: stessa felpa, stesse scarpe, stessi pantaloni.

Forse era una divisa la sua. Ma io non l’ho mai capito purtroppo. Certo che lo avrei gratificato!

Quello che mi colpisce oggi, è che quegli stessi vestiti, nel corso di tre lunghi anni, lo hanno sempre vestito perfettamente. Non una manichetta un po’ cortina o la gamba del pantalone che fa intravedere il calzino, mai. Aderenza perfetta, inalterata negli anni.

Quindi, nei tre anni fatidici, dalle scuole medie alle prime classi superiori, quando i corpi dei ragazzini si distendono mirando al cielo, lui no. Lui è rimasto così com’era. Non un centimetro di più.

Un corpo in crescita intrappolato in un cristallo.

E questa è la sintesi fedele dello stato di tensione nervosa ed emotiva con cui Nicolas si è sempre, regolarmente presentato in atelier. Logorato dalle sue personali tensioni quotidiane.

In primis la scuola e tutto quello che ne consegue:

aule, banchi, sedie, compagni di classe, bulli, compiti, verifiche, giudizi...

Era tirato come un vecchio elastico malandato, il nostro Nicolas. Pronto per un nonnulla a spezzarsi, frustando le dita di chi se lo ritrova in mano. Chiunque esso sia. E abbiamo imparato a considerarci molto fortunati: a scuola va molto, molto peggio, ci ha sempre detto.

Quando questa tensione traboccava, glielo si leggeva in viso. Viso che si trasformava in un ghigno di sfida, contro tutto e tutti. Lui si stampava una specie di sorriso affettato in viso e poi veniva a spezzarti una matita in faccia, faceva così, a 3 cm dagli occhi.

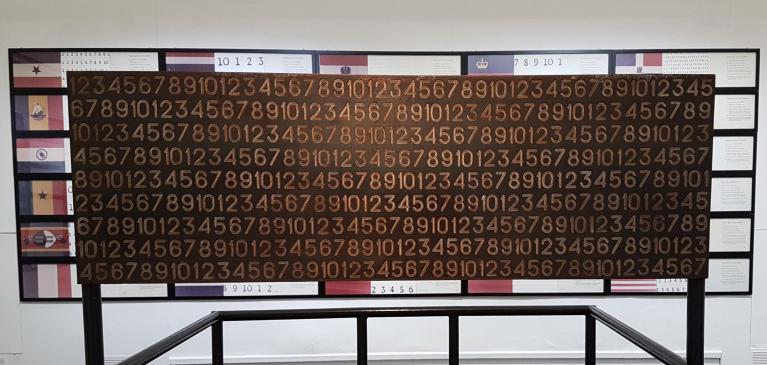

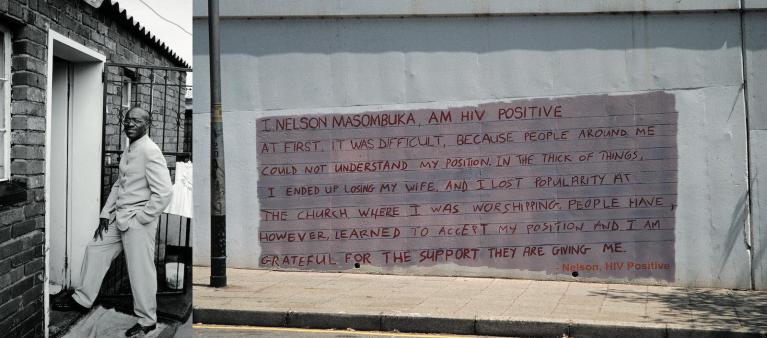

![Remora ade, 50x70, 2015, Nicolas, Atelier dell'errore.]()

Remora ade, 50x70, 2015, Nicolas, Atelier dell'errore.

Una, due, tre matite verdi Faber Castell 9000 in dotazione all’atelier. Dopo poco l’atelier si è dotato di una scatoletta di matite cinesi da un euro e cinquanta per 12 pezzi. Gialle ovviamente. Inservibili al disegno,

ma perfette per la performance rituale di Nicolas. Con il passare dei mesi queste performance si sono diradate. Abbiamo trovato l’antidoto: un accordo, gli chiedevo di rappresentare queste sue tensioni nel disegno. In cambio, da parte mia, dell’Atelier, di: un AscoltoPrivato (così l’ha chiamato lui).

Per questo mi toccava uscire con lui dalla stanza del nostro atelier all’interno del Museo di Scienze Naturali di Bergamo e costruire con i cartoni per il disegno, una casetta nella stanza del: Cervus Acoronatus.

Da lì dentro, in quella scatola nella scatola, Nicolas si raccontava, voleva farsi ascoltare appunto.

Lì dentro ho conosciuto la sua intelligenza superiore, esercizio di ammirazione.

I suoi racconti, in quei 15 minuti solo suoi, sono veri gioielli, da autentico fuoriclasse, giudizio indifendibile e ingiustificabile di fronte a qualsiasi commissione scolastica o equipe neuropsichiatrica.

Il suo racconto più celebre si intitola: L’immane Ragno Ferro di Curnasco.

E questo, al momento, basti.

Dormiva poco la notte Nicolas.

Questo sacrificio gli permetteva però di vedere:

- orologi molli che camminano nella stanza (chi era Dalì?).

- bicchieri pieni che, con la forza del pensiero, arrivano dalla cucina fino al bordo del letto (altroché Stalker).

- e poi, molto più banalmente: bande di ladri che origliano nottetempo alle finestre, aspettando solo che lui si addormenti per entrare in casa e svaligiarla.

Eppure noi non siamo ricchi, diceva sempre: siamo poveri-normali.

Anche il suo disegno è materiale incandescente, di valore assoluto. In 3 anni, 2 disegni: e questo è uno:

la Remora ADE.

Lui stesso assevera che per AdE, in questa remora, non s’intende il classico regno ctonio sotterraneo per il quale io mi ero ingenuamente entusiasmato leggendo il titolo. Molto sapientemente va letto:

A come Atelier, D come dell’, E come Errore.

Voilà, così è nato ADE, il perfetto e terrifico acronimo di Atelier dell’Errore.

L’occhio destro della Remora è un Rabbiometro: strumento che misura con precisione assoluta i gradi di rabbia profonda che uno ha in corpo. Se lo brevettassimo faremmo la fortuna dell’atelier e tutta la società se ne gioverebbe: potremmo così impiegare il corpo dei Carabinieri per vestire gli ignudi e le forze di Polizia per dar da mangiare agli affamati.

Questi in dettaglio i gradi di rabbia della scala personale-universale di Nicolas, precisamente elencati a compendio del disegno:

Grado 1 Normale

Grado 2 Nervoso

Grado 3 Arrabbiato

Grado 4 Arrabbiatissimo

Grado 5 Spaccotutto

Grado 6 Tira giù i grattacieli (Con la trancia) (Trancia: macchinario che taglia tutto fatto così…vedi disegno)

Grado 7 Piega i pullman (con 2 cacciaviti)

Grado 8 Ingobba i gorilla (su questo punto non abbiamo mai chiesto specifiche…mai voluto approfondire)

Grado 9 Sfonda i tetti con utensili da pugilato

Così si rivela un Maestro in Atelier…

2 - Stefano e Il Tritaossa MangiaParenti.

Questo è il Tritaossa MangiaParenti. Chi l’ha scoperto e descritto su un foglio bianco si chiama: Stefano.

Stefano è un ragazzino pallido, fragilissimo. Occhi penetranti e vivaci, quando non troppo stanchi.

Anche per lui da anni, nei pochi anni, problemi con la notte. Ansie di cui in specifico non ha mai voluto raccontare. A dire il vero, noi in atelier non chiediamo mai.

Lasciamo uscire, quello sì.

Stefano aveva fra tanti altri, il grosso problema dei genitori, e dei parenti-in-generale.

Il padre lo aveva incontrato la prima volta solo qualche anno prima. Una volta sola, ed è bastata.

Non una parola di più.

La mamma in terapia da anni. Quando dormiva da lei, lui non riposava mai.

In atelier ci è venuto per tutto il tempo in cui è stato dato in affido ad una famiglia attenta, volenterosa, sensibile.

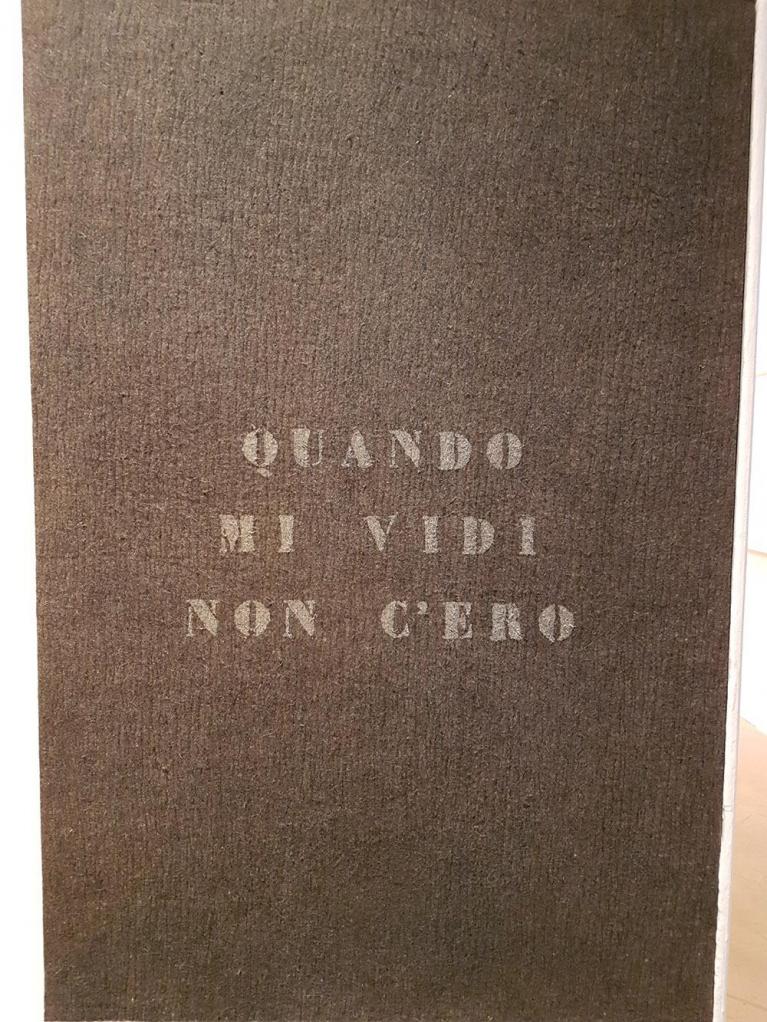

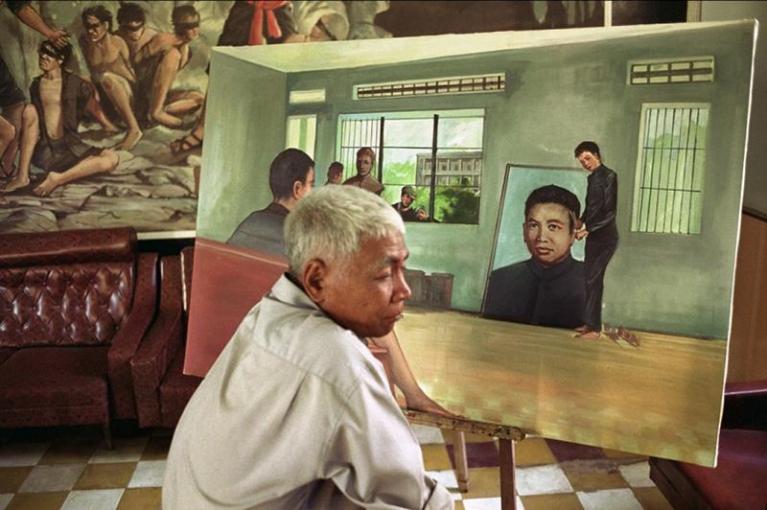

![Ade Ple, the Cockroach.]()

Ade Ple, the Cockroach.

Con loro, aveva ripreso un po’ di tranquillità, anche nel sonno. La stanchezza di anni però, nei suoi pochi anni, quella, di giorno, di tanto in tanto, lo stendeva ancora.

Stefano prendeva con impegno inflessibile l’atelier. Piano piano, a sua insaputa, a insaputa di tutti, scuola compresa, come spesso accade, ci siamo accorti che Stefano possedeva il dono di una mano davvero felice.

Ma soprattutto: molte, molte storie dentro. Da far uscire, su un foglio da disegno, per esempio.

L’atelier era per Stefano la sua stanza personale in cui il quotidiano rimaneva finalmente fuori, per un po’.

Purtroppo per lui una sola volta la settimana.

In Atelier aveva due amici della stessa età: Dino e un altro Stefano detto: Il Grande.

Amici che sanno starti ad ascoltare, che chiedono, e domandano, e ti cercano se non ci sei.

Merce rara, per tanti dei miei.

In atelier Stefano aveva certamente un nume tutelare che lo proteggeva.

Lì, riposava il suo démone. Potente e magico al punto da farlo sempre, immancabilmente, inserire nella ristretta selezione dei disegni presentati in occasione delle varie mostre.

Non capita a tutti in atelier.

Si è perfino preso da solo la copertina di Lapis, una rivista monografica con un intero numero dedicato all’atelier.

L’ultimo anno prima che sparisse, nonostante la sua fragilità e la sua stanchezza cronica, mi ha chiesto di poter far da Tutor per i ragazzini più piccoli appena entrati in atelier. Io così lo rivedevo volentieri anche due volte la settimana. Stanchezza permettendo. Di slancio è riuscito persino ad ipnotizzare il terribile Cristian da Boscotrecase, provincia di Napoli, rendendolo mansueto come il leone di San Gerolamo.

Il Tritaossa Mangia Parenti appartiene alla categoria oltre-zoologica delle Remore, dopo Plinio il Vecchio e Cavazzoni Ermanno.

A me hanno sempre fatto specie i peli: nascono sempre al centro preciso di una botta ricevuta.

Come lui ha definito questi cerchiolini rosa, pazientemente disegnati.

Gli occhi, segnati da molte e molte rughe, di chi non ha requie neppure la notte. Appunto.

Stefano oggi non è qui in teatro perché già da due anni è diventato materiale per avvocati.

Nemmeno la sua famiglia adottiva lo vede più. Dove riposa la notte, lo si può solo fantasticare.

I suoi due amici in atelier, quando lo ricordano, se lo vogliono immaginare sempre mentre dorme.

E questo è anche il nostro augurio: Dormi Stefano, dormi più che puoi.

3 - Giorgia e Il Drago Medusa Palline in Testa

Giorgia ci aspetta sempre in atelier. La sua forma particolarissima di autismo non le permette di cambiare facilmente le sue abitudini spaziali. I suoi luoghi devono essere preferibilmente: conosciuti, predefiniti e sperimentati. Giorgia per frequentare ambienti diversi, necessita di molto più tempo, fatiche ed energie di noi. Viene in atelier da più di 12/13 anni e dell’atelier è certamente una Regina. Giorgia è un mondo intero fatto e finito, generalmente insondabile. Un mondo misterioso, enigmatico, quotidianamente abitato da:

tante Figure, dal Doppio e dagli Opposti. Come ognuno di noi, ma senza possibilità di mediazione.

Solo: luce o ombra, terra o cielo.

I primi anni Giorgia venive sola in atelier, nessun compagno le era compatibile, sopportabile.

Se dovessi descriverla con un suo gesto è questo: con entrambe le orecchie turate, da entrambe le dita, di entrambe le mani. Lo fa ancora in atelier, ma più raramente.

Per mesi non ha parlato in atelier, ora risponde a tutte le domande purché siano poste con precisione assoluta, e senza forme retoriche.

Sia il tuo si: si, e il tuo no: no

Il suo percorso in atelierè stato una costante, lenta, prodigiosa: progressione.

Il primo anno si sedeva e disegnava sempre e solo ciò che voleva lei, come diceva lei, per il tempo e con i materiali che decideva lei.La sua mano però, nel disegno è una mano assoluta, fin da quando l’ho vista all’opera la prima volta. Il suo enorme limite, tipico: un accanimento incontrollabile e irrefrenabile del segno fino a sfinire il foglio, in mesi e mesi di lavoro. Ricami che torcendosi su se stessi, alla fine cancellavamo ogni forma, ogni intenzione.

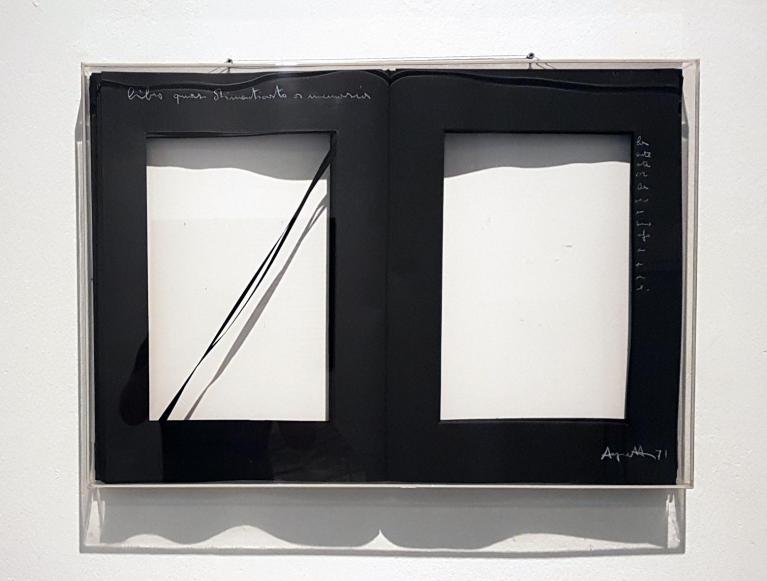

![Drago medusa palline in testa, 140x200, 2015, Giorgia, Atelier dell'errore.]()

Drago medusa palline in testa, 140x200, 2015, Giorgia, Atelier dell'errore.

Quindi:

1) Primo obiettivo: farsi accettare.

Il mio rigore autistico sulla cura del luogo, credo sia stato il primo motivo di stima e fiducia condiviso con Giorgia. Atelier come spazio del necessario, e non del superfluo. Arte del togliere, teoria della scultura.

La punta più elevata raggiunta al momento, ci è stata regalata poco tempo fa, dopo 14 anni di duro lavoro.

I maggiorenni dell’atelier lavorano infatti da gennaio in uno spazio a noi dedicato che occupa un piano intero della Collezione Maramotti, 400 mq di bianco e di luce.

2) Ad un certo punto per sfruttare ogni millimetrica possibilità di comunicazione mi sono perfino messo a disegnare anch’io che non lo so fare, scarabocchiando accanto a lei, vergognosamente. Eppure questa goffaggine volenterosa credo abbia aperto un varco, nella fortezza di Giorgia. Come dicesse-senza dire:

vabbè, sei un normaloide, questo linguaggio non ti appartiene proprio, però sei umile e di buona volontà, ci sta: Ti insegno io COME SI VEDONO LE COSE…Si fa così.

3) Dopo un anno il tentativo di condividere la scelta di un colore. Facciamo così: uno lo decidi tu e uno io… questo per mesi. A un certo punto fa passare un turchese, me lo ricorderò sempre. È sempre stato il mio colore preferito.

4) Ancora oltre, il tema dell’Atelier: solo animali. Per mesi ho maldestramente imitato di tutto:

soprattutto mi toccavano: draghi e meduse!!! Uno strazio, potete facilmente immaginare.

Passa così, lentamente, anche la monotematica specialistica dell’Atelier dell’Errore,

l’Oltre-Zoologia. Per tutto questo: anni.

5) Poi la prima compagna di gruppo, su disegni peraltro sempre ben distinti fra le due.

Ancora anni… gradino per gradino.

5) Oggi Giorgia è una professionista dell’AdE BIG, i maggiorenni che hanno il loro spazio riconosciuto all’interno della Collezione Maramotti.

Oggi Giorgia accetta le sue compagne di atelier come ospiti del suo disegno.

E addirittura accetta di inserirsi e improvvisare variazioni a modo suo, sul disegno delle sue compagne.

Come la Famiglia di Insetti in fieri, che stanno disegnando 5 ragazze diverse, su un foglio che supera i 4 mt.

Che Giorgia venga in atelier sempre più felice, per me non era una certezza. Per Gianni, suo padre, invece si. Il suo (PRB), Passaggio Rituale in Bagno, prima di entrare e una volta uscita dallo spazio dell’atelier, è una sua dichiarazione inequivocabile di grande apprezzamento, perfino di entusiasmo. Così Gianni.

Noi dell’atelier, tutti sommamente felici.

Eppure l’atelier non fa magie, nessuno entra con una patologia e ne esce guarito, MAI.

L’arte non è stregoneria.

Ma può essere determinante nell’aiutare a riscoprire in sé quelle risorse interiori che non conosciamo, che non sappiamo utilizzare. Questo si.

Per questo motivo Giorgia da un certo punto di vista resterà sempre un abitante di un pianeta a noi sconosciuto. A volte, anche se più raramente in atelier, scossa da una furia distruttrice che va presa così com’è, cercando solo di limitare i danni.

Come la nota teoria secondo la quale il battito d’ali della farfalla a Pechino può provocare una tempesta di neve a New York, così ci sono giorni in cui un minimo cambiamento, una impercettibile variazione in atelier può scombinare tutto. Scatenare una tempesta di tremori, voci cavernose, urla e pugni.

Questo che vedete è il Drago Medusa Palline in Testa: vale un anno e mezzo di lavoro per lei.

Al traguardo di un anno intero di paziente lavoro, Giorgia un giorno arriva in atelier più agitata del solito.

Abbiamo un ospite, che lei ha già visto diverse volte in atelier. Ma oggi non basta, non passa.

Pugni a ritmo sempre più assordante sul tavolo, urla che mettono in fuga l’ospite, fortuna sua.

Giulia, sua compagna di atelier, va a finire sotto il tavolo, la Lauretta, altra sua compagna, va a nascondersi turandosi le orecchie, tremante.

Giorgia si scaglia sul suo disegno (14/15 mesi di lavoro) e comincia a strapparlo. Io mi butto d’istinto fra lei e il disegno. Da lì sotto riesco a trascinare tutto verso la cassetta di pronto soccorso dell’Atelier. Cassetta dotata di un solo medicamento, di un unico farmaco: cioccolato fondente 70% cacao.

È provato da due precedenti, che in atelier questo con Giorgia funzioni. E così è, anche questa volta, per fortuna. Giorgia, lentissimamente ritrova la calma. Torna al tavolo, cerca i suoi due inseparabili legnetti apotropaici e la sua pallina di cera vergine con funzione rilassante e poi si riavvicina al suo disegno.

Lo guarda accigliata, lo gira, lo ri-orienta nel verso esatto, ri-accosta i pezzi strappati, si siede e ricomincia imperturbabile, come se nulla fosse accaduto, a lavorare.

Giulia esce da sotto il tavolo e la Lauretta piano piano si tranquillizza. Si stendono entrambe sulla loro immensa Fenice (3 mt x 2mt) e lavorano nel silenzio fianco a fianco, sorreggendosi anche fisicamente.

Siamo tutti stesi a terra intenti a lavorare o a fotografare, quando improvvisamente senza alcun preavviso, la voce roca, di Giorgia ci coglie di sorpresa alle spalle e ci fa sobbalzare:

Scusa non volevo, scusa non volevo, scusami non volevo, scusa non volevo proprio.

Improvvisazione in 7/8 battute con piccolissime variazioni sul tema.

Noi tre ci guardiamo e non c’è nessuna parola all’altezza.

Anche oggi abbiamo imparato molto.

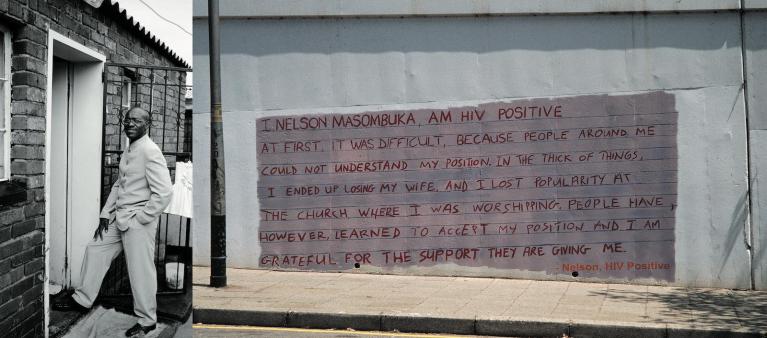

4 - Youssef e la Medusa che mi protegge dal Popolo Misterioso.

A Youssef, che viene dal paese d’Egitto, devo il mio Battesimo in atelier. È successo due primavere fa, dopo 14 anni di lavoro in atelier.

Con Youssef ci eravamo già annusati quando, piccolissimo, era stato iscritto ad un altro atelier. Passando dal nostro, con la porta aperta, si soffermava sempre per vedere i nostri ragazzi disegnare, o ballare o raccontare. Ci ha sempre colpiti Youssef, con quei suoi occhialetti colorati da iper-miope, già alla sua età.

Lo abbiamo invitato diverse volte a restare. E lui restava.

Insieme abbiamo scoperto che amava il disegno, pur non avendo quasi mai disegnato.

Per noi in atelier questa è la condizione di partenza in assoluto migliore: meno stereotipi da demolire, nessuno sforzo di convincimento.

Youssef raggiungeva l’atelier a piedi o meglio: la mamma a piedi, lui su uno strano triciclo gigante, che lo dispensava dall’esercizio dell’equilibrio. Con pedalata felpata, senza fretta, era sempre puntualissimo.

Lo ricordo in atelier, sdraiato comodamente sul suo ultimo enorme disegno: 2 mt x 2 mt.

Si chiama: Medusa che mi protegge dal Popolo Misterioso, e questo basti.

Così, sdraiato per un’ora e mezza, senza stancarsi di arricchire la sua creatura con particolari, dettagli, texture. Quel giorno, del mio inaspettato Battesimo dell’Atelier, nessuno ne sapeva nulla.

Ricordo un giorno Youssef un po’ più rattrappito del solito. Qualche scatto a chiudersi su se stesso, però sempre ben disteso sul foglio. Poi un odore insistente, sempre più intenso. Nessuno dei suoi due compagni dice nulla. L’odore cresce in intensità e raggio d’azione. Ma loro: come se nulla fosse. A scuola non sarebbe andata così, lo penso e ne sono certo.

Lo osservo meglio: noto un alone cupo e intenso in via di espansione sul posteriore.

Chiedo a Youssef: Tutto bene? Si, risponde con la sua vocina sottile, timidissima.

Ma l’odore cresce, inconfondibile.

Studio la modalità d’approccio più delicata, e gli dico: Non è che vuoi andare in bagno Youssef?

Sì, mi dice subito. Lo aiuto ad alzarsi e se ne va a gambe strette tracciando l’atelier con una scia odorosa.

In bagno ci resta per un bel po’.

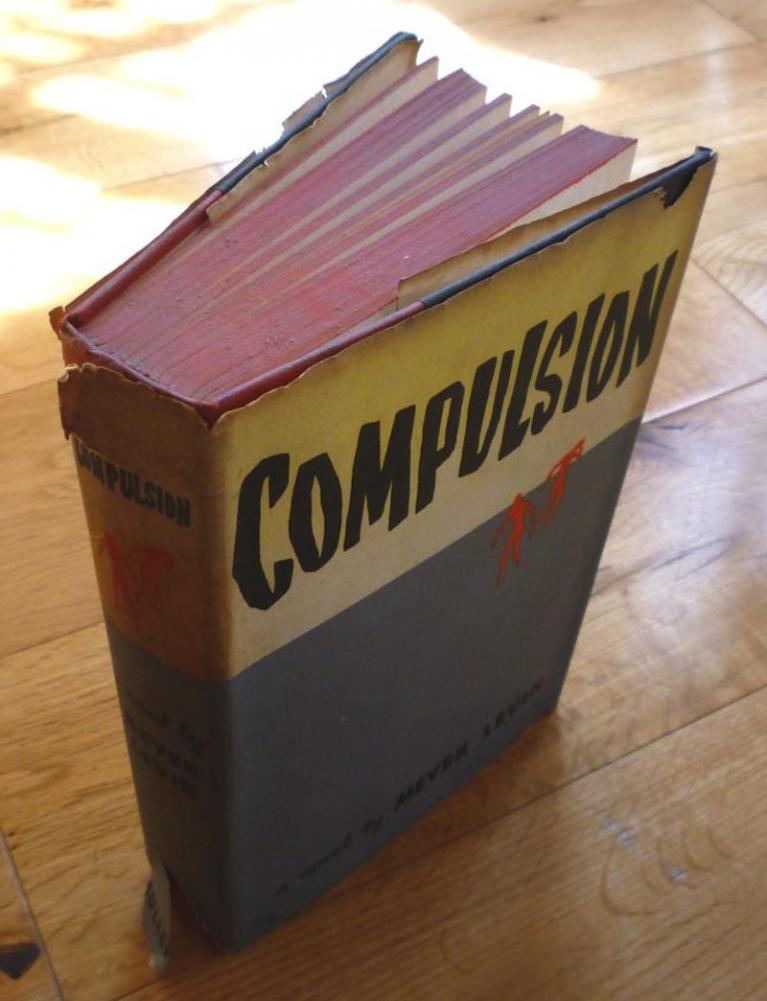

![Medusa che mi protegge dal popolo misterioso, Youssef.]()

Medusa che mi protegge dal popolo misterioso, Youssef.

Chiedo: tutto bene? Lui non risponde. Busso e non risponde.

Tutto a posto? Ripeto e non risponde. Apro piano, l’odore è irresistibile. Lui è in piedi, spaventato e tremante, i pantaloni in una pozza maleodorante. Ma ciò che mi lascia di sale è il bagno:

pavimenti, muro, finestra, specchio perfino, tutto tempestato da una pioggia di meteoriti di escremento.

In ogni dove, ad altezze impensabili. Mai visto.

Apro la finestra trattenendo il fiato, e gli dico: stai tranquillo, siediti sulla tazza, e quando te la senti spostati sul bidet e lavati per quanto riesci. Richiudo ma ormai tutto l’atelier affonda.

Anche i suoi due amici non possono più far finta di nulla. Faccio mente locale, ricordo d’avere un paio di pantaloni di riserva. Certo staranno un po’ abbondanti ma il pulmino lo porta a casa diretto, in dieci minuti sarà là. Congedo gli altri due e spero solo non siano puntuali i ragazzi del gruppo successivo.

Purtroppo Andrea quel giorno è pure in leggero anticipo. Si presenta sulla porta dell’atelier, sgrana gli occhi e si mette a ridere, inevitabilmente.

Il cataclisma che temevo, si avvicina minaccioso: per Youssef diventare ridicolo anche nel suo Atelier sarebbe il fallimento irrimediabile su tutti i fronti.

Sgrano gli occhi più di Andrea, lo prendo per le braccia per centrarlo meglio con lo sguardo e gli dico:

vai dentro, fai quello che vuoi, apri-tutto ma: non ridere, e nemmeno fiatare, per nessun motivo al mondo.

Rientro in bagno Youssef ancora in piedi, decentemente ripulito, a terra un acquitrino.

Se sto lì non riesce a muovere un dito. Mentre dico qualcosa per disimpegnarmi, raccolgo tuta, mutande, calze e scarpe con due dita a pinza, infilo tutto in un sacchetto doppio di plastica e lo richiudo tre volte.

Gli faccio un paio di mutande con lo Scottex, come un pannolone gigante, chiudo tutto con lo scotch carta.

Gli infilo i miei pantaloni di scorta e un paio di scarpe di riserva che ho in atelier e gli dico:

ecco fatto, tutto pulito, tutto tranquillo.

Non è successo nulla, anzi succede spesso, succede a tutti, anche a me succede spesso.

Mi ascolto mentre gli dico tutto questo, e mi sento ridicolo.

Credo però che Youssef apprezzi. Non riesce a dire nulla, mi guarda solo.

Ma QUELLO SGUARDO, signori: quello sguardo di cucciolo animale, impaurito e riconoscente allo stesso tempo, è uno di quegli sguardi che restano. Per farti compagnia, anche al buio.

C’è il tuo pulmino che ti aspetta, gli dico con ansia. Riportameli pure con calma i pantaloni.

Certo non erano esattamente a sua misura, ma rimboccati e chiusi con tre grossi elastici annodati non cascano. Poi la moda dei giovani di questi tempi ci dà pure una mano…

Sono perfettamente cosciente che: se arrivano gli altri due del gruppo di Andrea, con bagno e atelier ridotti così: è la fine!

Messo in sicurezza Youssef, anche il mio corpo si rilassa un po’, e proprio per questo ricalibra al ribasso la sua forza di resistenza agli odori: maledetti bagni senza via d’uscita!

Non ci sono altri adulti in atelier, non è previsto. Quindi adesso: mocio, guanti da cucina, secchiello, spugnette colorate e Scottex.

Secondo l’impeccabile e inesorabile Liturgia prevista per il mio Battesimo.

Perché l’atelier non è una messa in scena, non c’è finzione. Nemmeno nelle creature più assurde, innumerevoli, inenarrabili dei miei ragazzini.

L’atelier è la vita stessa, e la vita sa essere imprevedibile, dirompente, può anche puzzare a volte, e va bene così.

![Medusa con la bocca di Lucifero dell'aldilà, 190x50, 2015, Youssef, Atelier dell'errore.]()

Medusa con la bocca di Lucifero dell'aldilà, 190x50, 2015, Youssef, Atelier dell'errore.

Riappare Andrea di fianco a me. Si china e mi dice serio:Ho un’idea: Perché non usiamo quegli spray che si usano per profumare la casa? Mai usati. E non credo proprio ce ne siano qui.

Lui: impossibile in tutte le case ce n’è uno, salgo in cucina e vado a cercarlo.

Almeno non sta qui nel lezzo, penso, e lo lascio andare.

Cerco di farmi una mascherina con una maglietta di cambio. Arriva Andrea con una bomboletta rosa in mano: Eccola! Te lo dicevo no? Io, Tommaso incredulo, ci credo poco comunque. Eppure me ne devo velocemente ricredere, perché Andrea è ben più risoluto di me.

Spara spray a trecentosessanta. Quando la nube vaporizzata si dissolve, in effetti, l’aria si fa respirare.

Con un intenso profumo di rosa chimica su tutto, ma si fa respirare.

Sono grato ad Andrea per questo insegnamento sulla deodorazione degli ambienti. Lo elogio senza remore.

Lui prende in mano il secchio si introduce in bagno e comincia a pulire i muri.

Per Grazia Ricevuta gli altri suoi compagni oggi sono assenti-senza- preavviso, non capita mai:

Si rivela così una Liturgia per soli iniziati.

Passiamo l’ora pulendo e disinfettando, perché è arrivata anche l’Amuchina. Alla fine della nostra ora di atelier tutto è ricomposto, buttiamo in un unico sacchetto sigillato: spugnette, guanti, la bomboletta-spremuta tutta e quant’altro.

In tutto questo, per onor di cronaca, dovete sapere che Andrea, non è un ragazzino esattamente facile, è uno di quelli che a scuola si fa conoscere subito, marcato a uomo, argento vivo, una goccia di mercurio.

Incontenibile, incontrollabile, irrefrenabile. A casa: lo sfinimento. Anche per questo oggi non lo vedete qui a teatro, con noi.

Eppure Andrea, nel momento del bisogno, quello vero, della vita vera, si è fatto docile e intraprendente come mai l’ho conosciuto. Non solo, a mo’ di congedo, mi abbraccia con un sorriso complice e mi bendice così:

la mia più bella giornata di atelier in assoluto da sempre.

Al profumo di una rosa sono stato battezzato dall’atelier.

Leggi anche:

Luca Santiago Mora, L'atelier dell'errore

Rocco Ronchi, Cosa sono i mostri

Marco Belpoliti, Atelier dell'errore