“Una commissione ministeriale s’insedierà per costruire le linee guida dell’utilizzo dello smartphone in aula. Entro breve tempo avrò le risposte e le passerò con una circolare agli istituti”. L’annuncio ministeriale, già commentato da Alessandro Banda, sta sollecitando diverse reazioni.

Mentre nelle sale insegnanti e sui social network i commenti crescono ho sollecitato amici e amiche che lavorano a scuola, in diverse realtà territoriali, principalmente nella superiore, a condividere opinioni e esperienze sul tema.

Quanto segue è il montaggio delle risposte, per le quali ringrazio tutti e tutte, da cui emerge qualche dato di realtà e un paesaggio comunque diverso da quello continuamente disegnato da chi non entra in una classe da decenni.

“A me sembra una follia per come è stata lanciata, una boutade futuristico-populista che serve a sollevare polvere e coprire di patina innovativa una carovana di provvedimenti farraginosi e strampalati (vedi le applicazioni dell'alternanza scuola-lavoro). Per come verrà recepita temo sarà l'ennesima catastrofe di polarizzazione indignata o ingenua sopravvalutazione, a seconda dei casi. Qui prevedo comunque la solita forte stigmatizzazione, anche giustificata ma ipocrita, del rapporto degli adolescenti con il telefono, che si confonde con una forte base tecnofoba assai diffusa da parte di adulti comunque iperconnessi. Io sono a favore di un uso scolastico di digitale connesso, ma controllato, non sempre e comunque non attraverso i telefoni. Detto questo conosco colleghi che in scuole molto problematiche sono riusciti a usare i cellulari come strumenti per coinvolgere studenti difficili e hanno inventato laboratori informatici hand-made... La risposta è quindi sempre 'dipende'. In ogni caso qualsiasi ragionamento non può non tenere conto del nostro rapporto con il telefono.”

Professore di storia e filosofia, Liceo scientifico e linguistico

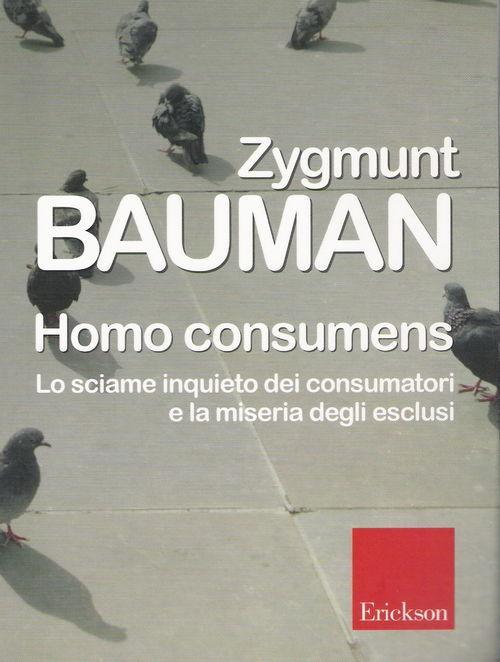

“La dichiarazione ministeriale è tagliata per titoli di giornale a effetto, sconcertante, più che altro per la superficialità. Lascia immaginare gente che prende a caso testi e informazioni tra i primi risultati dei motori di ricerca come modus operandi di una lezione improvvisata, come se fossimo lì tutti per caso e qualcuno tira fuori una storia assurda. Certo, la tecnologia aiuta, dobbiamo insegnarne l’uso critico, ma dipende a cosa serve: per insegnare agli adolescenti la concentrazione e il ragionamento non aiuta di sicuro. Mi verrebbe da dire che forse è proprio quello che si vuole ottenere: consumatori sempre più docili e stupidi, sempre più dipendenti dall'utilizzo di macchine per operazioni anche elementari. Attualmente, comunque, gli smartphone sono già usati moltissimo, in classe: per copiare durante anacronistici compiti in classe – che non possiamo mutare se non tutti insieme e strutturalmente – o per chat e flussi continui di dialogo con amici e fuori dalla classe.

Se vogliamo fare un lavoro specifico su Internet va benissimo, ma come si fa a insegnare matematica con geogebra sullo Smartphone?

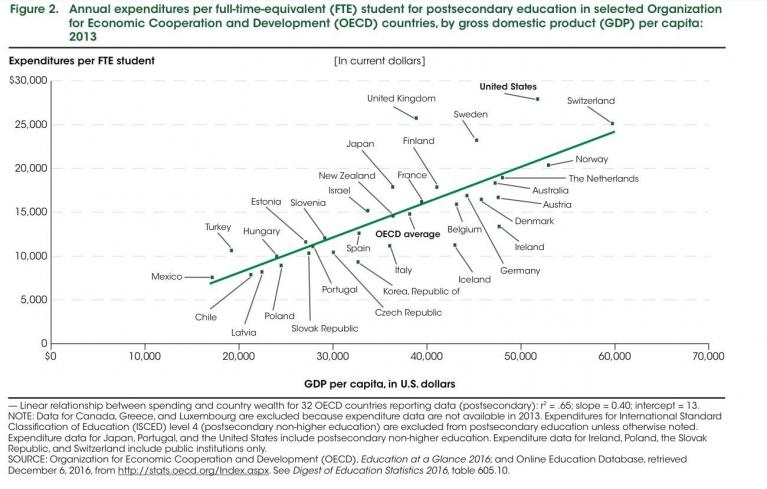

E poi c'è il dato di 'classe' che rispetto al digitale solca l'intero paese: la sperimentazione funzionerà nelle scuole di alto livello e con utenza molto selezionata, laddove le competenze di base sono già acquisite in entrata e i problemi disciplinari sono già risolti, e susciterà l'entusiasmo di chi punta a fare le cose più avveniristiche, magari gonfiando i risultati positivi e montando fuffa per vincere il premio di miglior insegnante dell'anno.”

Professore di storia e filosofia, Liceo scientifico

“Nelle mie classi faccio usare il cellulare in modo pratico per cercare poesie o brani che non sono in antologia, o news da internet, specie per i lavori di gruppo. In modo più intelligente, per connettersi alla piattaforma Edmodo (ambiente di condivisione pensato per le scuole – n.d.r.) o per lavori di ricerca basati sulla ricerca e validazione di fonti in rete, o di correzione verifiche. Il tutto però sotto il mio controllo, visto che vieto di usare il cellulare in altro modo, ad esempio al posto del diario o per appunti personali, perché ho verificato molte volte che la tentazione è grande ed è facile sconfinare su whatsapp.”

Professoressa di lettere e storia, Istituto tecnico

“Personalmente, quando faccio conoscenza di una nuova classe, chiarisco, in una specie di "patto formativo", che durante le ore di lezione (tutte, non solo le mie), non è consentito l'uso del cellulare. Se "becco" qualcuno leggersi i messaggi mentre spiego, lo richiamo verbalmente, avvisando che la trasgressione reiterata porterà ad una nota (che poi va a pesare sul voto di condotta). Cerco però di far leva più sull'incongruità del comportamento con un discorso del tipo: "Sto spiegando, su questi argomenti verrete verificati, è più utile ed economico ascoltare e capire in classe piuttosto che perdersi dei pezzi e non capire”. Di solito funziona, ma io lavoro solo sul triennio liceale.

Per le mie verifiche scritte il cellulare non serve, a meno che si siano fotografati appunti, schemi... ma anche così non aiuta un granché e si rischia di perdere tempo utile a pensare. Lo stesso si può dire di altre forme più tradizionali di copiatura: troppo dispendiose in termini di tempo.

Ovviamente per le versioni è tutto un altro paio di maniche. So che alcune colleghe introducono piccole modifiche al testo per scoraggiare o rendere riconoscibile la copiatura brutale da internet. In ogni caso valgono sempre le antiche pratiche di spostamento di alcuni allievi e di ripetuti giri fra i banchi...

Lascio invece prendere il cellulare quando per esempio ho inviato del materiale (testi di filosofia, documenti storici...) che non tutti si sono stampati: preferisco che abbiano un testo sotto il naso, in qualsiasi forma sia, piuttosto che nessuno.

Faccio infine usare il cellulare come terminale internet qualora nell'aula non abbia la Lim o qualcosa di simile e voglia che tutti vedano una certa pagina, oppure se non ho potuto prenotare un'aula multimediale e voglio che a gruppi o a coppie lavorino su differenti fonti in internet già visionate da me, o facciano piccole ricerche.”

Professoressa di storia e filosofia, Liceo classico

“Sotto l’aspetto empirico, l'utilizzo di dispositivi digitali durante le ore scolastiche è diventato, oltre che mera quotidianità, un assillo costante dal punto di vista etico-professionale. Personalmente la scelta sull'uso di smartphone in aula/laboratorio spetta a ciascun allievo: in linea di massima non lo permetto né lo vieto, invitando chi non è presente, partecipe o semplicemente in ascolto della lezione ad allontanarsi dalle distrazioni. Compito per nulla facile perché l'oggetto in questione è costantemente un gate di accesso, nella forma di passeggiata nel proprio mondo digitale o di ricerca frenetica di risposte possibili ai quesiti esposti. Due tentazioni molto diverse alle quali è troppo difficile sfuggire; nelle classi minori e più irrequiete o tendenti alla distrazione significa impiegare una buona parte dell'ora a intervenire in merito. Tuttavia, trovandomi spesso in laboratorio tra le postazioni computerizzate dove operano gli studenti, mi pare che lo smartphone venga in qualche modo "oscurato" dal pc stesso e non se ne faccia un uso smodato. In generale, l'uso viene permesso durante le lezioni in cui una ricerca online del singolo studente può aiutare la discussione a progredire e ad arricchirsi di elementi, in particolare se essa verte sui software adatti a svolgere determinati esercizi.

Lo smartphone non pare adatto a svolgere le operazioni sui software di editing (testo, immagine, video, codice) richieste dal mondo scolastico, azioni attualmente più fattibili da tablet, portatile o postazione fissa; da questo punto di vista non mi pare che l'oggetto in discussione possa scalzare gli altri device per la risoluzione pratica di determinati problemi informatici.

Dove invece risulta uno strumento utile è nella dimensione cloud e genericamente in ogni utilizzo che metta in connessione lavori offline, spazi di memoria condivisa, archivio/progettazione e registro scolastico. In questi casi lo smartphone si aggancia ai contenuti reali prodotti o archiviati dagli allievi e aiuta la comunità a gestirli, sistemarli e modificarli, se necessario.”

Professore di informatica, Istituto professionale

“Per quanto mi riguarda, ho spesso fatto utilizzare i dispositivi dei ragazzi in classe e, generalmente, non ne ho rilevato usi "impropri". È una pratica resa necessaria dal fatto che noi "umanisti" non sempre abbiamo a disposizione una Lim e che la connessione dell'istituto si rivela spesso inadeguata. Ho notato, inoltre, che i ragazzi gradiscono essere considerati affidabili e si prestano volentieri all'esecuzione del compito di ricerca durante le lezioni. Confesso, quindi, di usare non di rado queste richieste di "aiuto" nel portare avanti la lezione. Infine, gli studenti con cui ho a che fare hanno un'elevata pratica di giochi online e/o di uso di social a scopo ludico, ma non frequentano quasi mai il web per svolgere ricerche o approfondimenti didattici se non su mia sollecitazione. Mi pare, dunque, che questa possa essere ritenuta una buona ragione per cercare insieme a loro un uso degli smartphone adeguato al tempo trascorso insieme.

Qualche anno fa, tra l'altro, tentai di portare una vecchia scatola dove riporre i vari dispositivi durante la lezione: lo ripetei due o tre volte, poi la frustrazione per il tempo perso e il timore di rovinare i cellulari con movimenti poco accorti mi convinsero a soprassedere. In collegio docenti inoltre abbiamo ragionato sul fatto che un divieto assoluto con obbligo di deposito, al fine di evitarne l’uso improprio, rischiava di precludere l’utilizzo di un possibile strumento didattico e abbiamo preferito insistere sull’importanza di responsabilizzare gli studenti.”

Professoressa di lettere e storia, Istituto tecnico

“Mi capita di chiedere di verificare sul telefono alcune cose, più come pretesto per ragionare insieme su come funzionano motori di ricerca, social, siti e ‘fake news’ e in genere comunicazione e informazione a livello psico-sociale e nell'oggi. Ho sempre il portatile acceso e verifico o controllo dati rispetto a certe domande, a cui confesso di non saper rispondere subito, soprattutto se parliamo di dati quantitativi o dettagli. Il che diventa una riflessione e un esempio di pratica di metodo, e loro stessi a volte fanno domande, che sono state evidentemente preparate al momento consultando qualche fonte… è anche un modo per testare e confrontare il modo in cui in rete viene esposta la cosa di cui stiamo parlando e ha una funzione positiva, stimola al confronto e aiuta a costruire insieme un ragionamento, moltiplica i punti di vista e le osservazioni, rispetto alla voce unica del manuale.”

Professoressa di scienze umane, Liceo delle scienze umane

“Si possono usare gli smartphone in classe per fare ricerca nel web sotto indicazioni dell'insegnante: sia per quanto riguarda l'oggetto sia per i siti da indagare. Si può fare anche ricerca libera, naturalmente. Bisogna forse correre il rischio che qualche studente navighi un po' in acque non controllate. Se però ci si limita a brevi momenti, magari di pochi minuti, questo rischio dovrebbe essere molto contenuto.

Gli smartphone si possono usare per fare giochi a quiz (batterie di domande) per verificare che gli studenti conoscano un po' di nozioni e simili su un argomento studiato a casa o a scuola. Inoltre gli smartphone possono essere usati anche come rilevatori di dati grazie a sensori e app dedicate: tra le varie funzionalità abbiamo accelerometro e giroscopio, che consentono di usare un’app come Google Sky Map.

In sintesi: lo smartphone va conosciuto bene dal docente che deve saper cosa fare con quali app (essere sempre aggiornato sulle applicazioni e loro usi), in quanto non si tratta più di un telefono con alcuni giochini, ma di un vero e proprio computer (navigazione, video, raccolta dati).”

Professore di lettere e latino, Liceo classico e linguistico

La ministra si riferisce allo smartphone come a un’“opportunità che deve essere governata”.

Queste parole hanno senso solo se lo smartphone degli allievi non è bombardato da sms,

messaggi whatsapp o mail , giochi, applicazioni ecc… Lo smartphone dovrebbe favorire la

concentrazione e non ostacolarla offrendo un ambiente virtuale pieno di distrazioni. Per dare un

semplice esempio in un compito di conversazione in inglese non dovrò chiedere al mio insegnante

se non mi viene in mente un vocabolo che mi serve ma potrò direttamente cercarlo sul dizionario

online così come potrò anche controllare se quella particolare struttura linguistica che ho usato sia

corretta o no. Il problema è fare in modo che lo smartphone non si trasformi da strumento utile a

principale strumento usato per l’apprendimento. “Facilitare l’apprendimento” significa renderlo

più facile ma renderlo più facile non significa necessariamente renderlo più veloce, più ansioso, più

adatto a diventare multitasking. Se invito degli adolescenti a una festa e metto sul tavolo una

torta vicino all’insalata è probabile che la maggioranza si dirigerà verso quest’ultima

indipendentemente dalla qualità delle due pietanze.

Professore di lingua e letteratura inglese, Liceo scientifico e scientifico-tecnologico

“Hai presente il mito di Teuth nel Fedro platonico? Lì Platone mette sotto accusa il sapere apparente derivante dalla lettura della parola scritta, difendendo l'oralità e il dialogo. Sostiene fra l'altro che la parola scritta esonera dall'autentico esercizio di memoria, che è appropriazione del sapere, perché permette di far affidamento su una memoria esterna, il libro, sempre disponibile. Sempre di più studenti non comprendono perché imparare, se comunque in ogni momento l'informazione può essere recuperata.

Altri aspetti riscontrati negli allievi (documentati anche dalla descrizione della loro giornata fatta da loro e dai genitori): tempi di concentrazione brevi (continue notifiche di messaggistica, aggiornamento di playlist), facilità alla distrazione (apro una finestra, poi un link, poi un altro... capita anche a me), difficoltà nel distinguere l'attendibilità delle fonti (più che con i media tradizionali), dipendenza che al confronto Cattiva maestra televisione di Popper fa ridere. Da ultimo, qualsiasi uso utile di internet (e ce ne sono) è preferibile su uno schermo dai 13 pollici in su. Ci sono strumenti migliori del telefono.”

Professoressa di storia e filosofia, Liceo classico